|

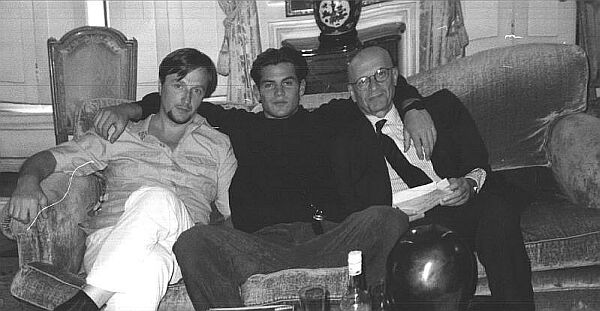

ФРАНСУА ЖИБО

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ ФРАНСУА ЖИБО Франсуа Жибо в настоящее время больше известен как адвокат и биограф Луи-Фердинанда Селина, нежели как писатель. Его первый роман представляет собой нечто среднее между автобиографией и фантастическим произведением. Он написан от первого лица и описывает необычное детство, пришедшееся на период второй мировой войны и немецкой оккупации. Безусловно, это чрезвычайно романтическое, странное и утрированное описание реально пережитых событий, и автор сам отдает себе в этом отчет.

Центральный персонаж книги, отец повествователя, представляется наполовину сумасшедшим, он одержим одной навязчивой идеей: воспитывать своих детей не как других, и научить их думать тоже не как другие. В этом персонаже много вымышленного, но есть и достаточно живые реальные черты, которые автор, вполне в духе Селина, сильно утрирует. Другой важный персонаж романа - это мать, к которой автор чувствует настоящую нежность, что все время пытается подчеркнуть. В романе описаны также кузен автора Жюлиус, который всегда готов совершать самые разные глупости, и тетя Урсула, милитаристка и патриотка до такой степени, что в день, когда Франция капитулировала, она разнесла себе голову выстрелом из ружья. Франсуа Жибо вырос вместе со своими братьями полуголым в доме, который никогда не отапливался, а кормили их очистками овощей и протухшим мясом. Несколько раз в день их подвешивала за ноги, чтобы кровь поднималась в голову и орошала мозг, чтобы он лучше работал и порождал больше интересных мыслей. Музыка в семье Жибо была полностью запрещена, потому что она усыпляет личностей, которых нужно было бы наоборот пробудить, и воодушевляет толпы, которые следовало бы успокоить... По утверждению автора, благодаря этому воспитанию у него до сих пор железное здоровье. А если прочитать этот роман, то становится понятно, что воспитание не прошло бесследным и для его умственных способностей.